Grundlagen der Maschenweite in Siebanlagen

Definition der Aperturabmessungen und Messstandards

Die Öffnungsmaße beschreiben im Grunde, wie groß und welche Form die Löcher in einem Maschentextil haben, üblicherweise angegeben in Millimeter oder Mikron. Organisationen wie ASTM haben Standards für diese Messungen festgelegt, damit alle dieselben Spezifikationen erhalten, unabhängig davon, wo sie verwendet werden. Bei der praktischen Überprüfung dieser Maße stehen mehrere Methoden zur Verfügung. Eine gängige Methode besteht darin, das Gewebe unter einem optischen Mikroskop zu betrachten, wodurch Techniker genau erkennen können, wie diese Öffnungen aus der Nähe aussehen. Eine andere Methode verwendet Lasermessung durch Lichtbeugung, die misst, wie das Licht beim Durchgang durch die Maschenöffnungen gestreut wird. Genauigkeit der Messungen ist entscheidend, da geringste Veränderungen der Maschengröße die Filterwirkung stark beeinflussen können und letztendlich darüber entscheiden, ob das Endprodukt die Qualitätsstandards erfüllt.

Zusammenhang zwischen Gewebegeometrie und Partikelrückhaltung

Die Geometrie eines Siebmaterials spielt bei der Ausschleusung von Partikeln während Siebprozessen eine große Rolle. Die tatsächliche Form der Öffnungen – Quadrate, Rechtecke, Kreise – hat einen wesentlichen Einfluss darauf, wie Materialien das Sieb passieren und was zurückgehalten wird. Diese unterschiedlichen Formen verändern tatsächlich, wie Materialien sich über das Sieb bewegen, und beeinflussen auch die Rückhalteraten. Einige Studien zeigten, dass sich die Rückhalterate durch geänderte Siebdesigns in einigen Fällen um etwa 25 Prozent steigern lässt. Solche Daten verdeutlichen, warum die Wahl des richtigen Siebdesigns so entscheidend ist, um gute Ergebnisse aus Siebanwendungen zu erzielen. Es geht dabei jedoch nicht nur darum, was zurückbleibt. Die richtige Geometrie sorgt auch dafür, dass der gesamte Siebvorgang effizienter abläuft.

Auswirkung der Maschenöffnungsgröße auf die Trenneffizienz

Präzisionsanforderungen für verschiedene Materialgüten

Gute Trennergebnisse beim Sieben von Materialien hängen stark davon ab, die richtigen Maschenöffnungen für die jeweiligen Materialtypen auszuwählen. Feine Pulver benötigen kleinere Maschenöffnungen, um ordnungsgemäß zu funktionieren, während grobe Materialien wie Gesteinskörnungen besser mit groberen Maschen arbeiten. Die meisten Industriezweige verfügen über etablierte Richtlinien dazu, welche Korngrößen am besten mit bestimmten Materialien funktionieren, sodass die Maschenauswahl auf die Spezifikationen abgestimmt werden kann und die Produktqualität konstant bleibt. Wir haben zahlreiche Fälle gesehen, in denen Unternehmen die falsche Maschengröße gewählt haben und dadurch erhebliche Mengen an Material während der Verarbeitung verloren, was deutlich macht, wie wichtig es ist, die Maschenspezifikationen richtig zu wählen. Wenn Hersteller standardisierte Vorgehensweisen anwenden, können sie effiziente Trennprozesse sicherstellen – egal, mit welchen Materialien sie täglich arbeiten.

Kapazität im Vergleich zu Genauigkeitskompromissen bei der Klassifizierung

Bei Siebprozessen besteht immer ein schwieriges Gleichgewicht darin, Materialien möglichst schnell durchzulassen und gleichzeitig sicherzustellen, dass am Ende tatsächlich das gewünschte Ergebnis vorliegt. Wenn die Betreiber die Maschenöffnungen vergrößern, erhöht sich in der Regel die Durchlaufgeschwindigkeit, da mehr Material in kürzerer Zeit hindurchtritt. Doch hier liegt das Problem: Größere Öffnungen bedeuten auch, dass kleinere Partikel mit durchrutschen, was den gesamten Klassifizierungsprozess stört. Einige Studien zeigen, dass eine Erhöhung der Maschenöffnungen um etwa 10 % zu einem Anstieg der Durchsatzmenge um 30 % führen kann, wobei jedoch die Genauigkeit um rund 15 % sinkt. Das Auffinden des optimalen Punktes ist gerade in Branchen, in denen sowohl Geschwindigkeit als auch Präzision wichtig sind, von großer Bedeutung. Erfahrene Techniker führen in der Regel Simulationen durch, bei denen verschiedene Maschenkonfigurationen getestet werden, bevor endgültige Entscheidungen getroffen werden. Solche virtuellen Tests sparen später Kosten und Probleme und sorgen gleichzeitig dafür, dass die Qualitätsstandards über verschiedene Produktionsläufe hinweg gewahrt bleiben.

Wesentliche Faktoren zur Bestimmung optimaler Maschenspezifikationen

Materialmerkmale und Partikelgrößenverteilung

Beim Betrachten von Materialeigenschaften wie Dichte, Form und Oberflächenstruktur spielt dies eine wesentliche Rolle bei der Ermittlung des am besten geeigneten Siebtyps. Die Wechselwirkung dieser Eigenschaften bestimmt, ob das Material gut durch verschiedene Maschenweiten passt und somit eine ordnungsgemäße Trennung stattfinden kann. Aus Erfahrung mit industriellen Sieben lässt sich sagen: Schwerere Materialien benötigen oft größere Öffnungen, damit nichts stecken bleibt. Andererseits funktionieren Partikel mit unregelmäßiger Form oft besser mit kleineren Maschen, da sie stärker herumprallen, bis sie sich vollständig trennen. Es geht letztendlich darum, den optimalen Kompromiss zwischen den Anforderungen des Materials und den Möglichkeiten des Equipments zu finden.

Die Partikelgrößenverteilung oder PSD-Analyse zeigt genau, was mit Partikeln unterschiedlicher Größen in einem bestimmten Material vor sich geht. Der entscheidende Aspekt bei dieser Art der Analyse ist, dass die Wahl der richtigen Maschenweite basierend auf tatsächlichen PSD-Daten den entscheidenden Unterschied für Trennprozesse macht. Wenn Forscher Materialien betrachten, bei denen die Maschenweite mit der natürlichen Partikelverteilung übereinstimmt, stellen sie immer wieder bessere Ergebnisse in allen Bereichen fest. Praktische Erfahrungen zeigen, dass eine korrekte Abstimmung zwischen Maschen- und Partikelgrößen zu deutlich reibungsloseren Abläufen und weniger Problemen in der Folge führt.

Auswirkungen der Vibrationsintensität und Siebdauer

Die Stärke der Vibrationen ist entscheidend dafür, wie gut ein Sieb funktioniert. Eine Erhöhung der Vibrationsebene führt dazu, dass Materialien viel leichter durch das Sieb hindurchtreten, was insgesamt eine bessere Durchsatzleistung bedeutet. Doch es gibt auch einen Nachteil. Höhere Vibrationen bedeuten in der Regel, dass das Sieb größere Öffnungen benötigt, um all diese Bewegung ohne Verstopfung bewältigen zu können. Das richtige Gleichgewicht zwischen Vibrationsstärke und Siebgröße wird folglich ziemlich wichtig, wenn der Trennprozess ordnungsgemäß funktionieren soll, ohne Zeit oder Materialien zu verschwenden.

Es ist genauso wichtig zu verfolgen, wie lange Materialien auf dem Sieb bleiben, wie auch die richtige Maschenweite für den jeweiligen Einsatz auszuwählen. Feinere Maschen bewältigen tatsächlich längere Siebdauern besser, da ihre Struktur während verlängerten Prozesses haltbarer ist und ihre Wirksamkeit nicht nachlässt. Auch die Zahlen bestätigen dies – die Anpassung nicht nur der Vibrationsintensität des Siebes, sondern auch der Laufdauer macht einen spürbaren Unterschied bei der ordnungsgemäßen Trennung von Materialien. Solche kleinen Anpassungen der Betriebsparameter können die Gesamtleistung des Systems erheblich steigern, was erklärt, warum viele Anlagen großen Wert darauf legen, diese Details genau richtig zu machen.

Vorteile von Polyurethan gegenüber traditionellen Siebmaterialien

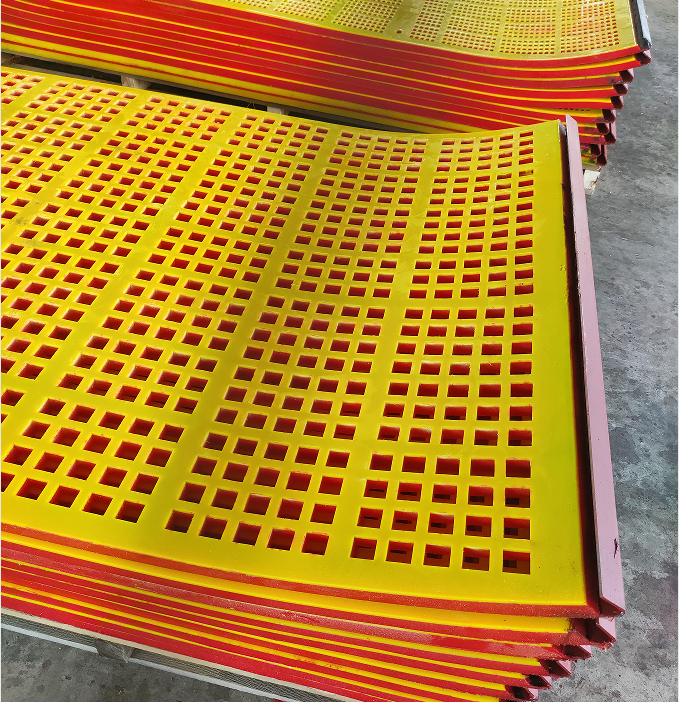

Konstante Maschenweite unter Belastung

Die Einführung von Polyurethansieben hat in schwierigen Bedingungen tatsächlich einen Unterschied gemacht, um die Öffnungen konsistent zu halten. Traditionelle Maschennetze neigen dazu, sich nach längerer Belastung zu verformen und zu dehnen, doch Polyurethan behält seine Form deutlich besser. Für den praktischen Einsatz bedeutet dies, dass die Siebung auch während langer Produktionsläufe genau bleibt und keine häufigen Nachjustierungen erforderlich sind. Wenn Standardnetze sich verschlechtern, verkleinern oder vergrößern sich ihre Öffnungen unvorhersehbar und stören dadurch den gesamten Trennprozess. Praxisdaten zeigen, dass diese Polyurethan-Alternativen in beanspruchten Industrieanwendungen in der Regel länger halten als Stahlsiebe. Betriebe, die darauf umgestiegen sind, berichten von geringeren Gesamtkosten, da sie nicht so oft Siebe ersetzen oder mit Ausfallzeiten aufgrund ungenauer Siebergebnisse umgehen müssen.

Vergleich der Verschleißmuster von Stahldrahtgewebe

Stahlgitterschirme neigen dazu, bei Kontakt mit abrasiven Materialien relativ schnell zu verschleißen, was bedeutet, dass sie ständig ausgetauscht werden müssen und dabei erhebliche Stillstände entstehen. Polyurethan hingegen zeichnet sich als deutlich robustes Material aus, das unter ähnlichen Bedingungen wesentlich länger hält. Studien zeigen, dass diese gummilosen Materialien in den meisten industriellen Anwendungen etwa 30 Prozent länger haltbar sind als herkömmliche Stahloptionen. Dadurch sind sie langfristig effizienter und kostengünstiger. Zudem reduziert sich durch weniger Abnutzung die Bildung feiner Partikel, die während des Produktionsprozesses in die Erzeugnisse gelangen könnten – ein Aspekt, der gerade in der Lebensmittelherstellung, Pharmazie und chemischen Industrie von großer Bedeutung ist, wo hohe Reinheitsstandards gelten. Der Wechsel zu Polyurethan ist daher für Unternehmen sinnvoll, die die Produktion ohne ständige Unterbrechungen zur Wartung reibungslos aufrechterhalten möchten.

Innovationen bei der Integration von Faserfiltergeweben

Hybridkonstruktionen mit Polyurethan-Langlebigkeit

Wenn das Faserfiltergewebe mit Polyurethan kombiniert wird, erhöht sich die Langlebigkeit von Siebanlagen erheblich, und sie werden zudem flexibler. Diese Kombination aus verschiedenen Materialien gewinnt besonders schnell an Beliebtheit bei Herstellern, die in rauen Umgebungen arbeiten, wo die Ausrüstung Tag für Tag harten Bedingungen standhalten muss. Der Erfolg dieser Hybrid-Siebe beruht einfach darauf, zwei unterschiedliche Materialien zusammenzusetzen – jedes ergänzt dabei die Schwächen des anderen. Neuere Tests zeigen, dass diese Hybrid-Siebe tatsächlich länger zwischen den Austauschzyklen halten und im Vergleich zu traditionellen Alternativen weniger Wartung benötigen. Für Unternehmen, die ihre Kosten im Blick haben, bedeutet dies langfristig erhebliche Einsparungen, während gleichzeitig bessere Ergebnisse bei den Siebprozessen erzielt werden.

- Die Integration sorgt für verbesserte Leistung über den gesamten Lebenszyklus.

- Hybride Designs sind aufgrund ihrer Widerstandsfähigkeit unter anspruchsvollen Bedingungen beliebt.

- Analytische Bewertungen zeigen eine verlängerte Lebensdauer und reduzierten Wartungsbedarf.

Verbesserte Verstopfungsresistenz durch Verbundstrukturen

Die Ergänzung von Composite-Strukturen zu Faserfiltermatten hilft tatsächlich dabei, Verstopfungsprobleme zu vermeiden, wodurch die Partikelabscheidung besser funktioniert, insbesondere in schwierigen industriellen Anwendungen. Forschungs- und Entwicklungsunternehmen haben durch Tests erfahren, dass diese Verbundkonstruktionen das Materialansatzproblem reduzieren, das reguläre Siebprozesse in verschiedenen Branchen häufig stört. Feldtests zeigen, dass der Einsatz solcher Verbundmaterialien Verstopfungen in der Regel um etwa 20 Prozent verringert, was bedeutet, dass der Betrieb reibungsloser abläuft, ohne ständige Wartungsprobleme. Für Hersteller in chemischen Produktionsanlagen oder Lebensmittelverarbeitungsbetrieben, in denen hohe Leistungsstandards gelten, ist diese Verbesserung besonders wichtig, da dadurch die Systeme kontinuierlich laufen und unerwartete Stillstände durch verstopfte Filter vermieden werden.

- Verbundstrukturen verbessern die Blendenschutzeigenschaften.

- Forschung und Entwicklung bestätigen eine verringerte Materialansammlung.

- Praxisergebnisse zeigen eine Reduktion des Blinding um mindestens 20 Prozent.